Schein oder Sein?

Virtuelle Bilder

Katharina Hien und Steffen Rümpler

Virtuelle Bilder dienen dazu, gemessene Daten aufzubereiten und anschaulich darzustellen. Als Betrachter sollte man aber nie aus den Augen verlieren, dass moderne bildgebende Verfahren voller Tücken stecken und nur ein verzerrtes Abbild der Realität liefern.

Die Menschen früher Zeitepochen gaben ihr Wissen durch Sprache, Bilder und Symbole an die nachfolgenden Generationen weiter. Bis zur Renaissance waren Bilder, die die Natur abbildeten ein wichtiges Mittel der Wissenschaft und die visuelle Wahrnehmung der Natur war ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Zu Beginn der Neuzeit verschwand diese bildverhaftete Arbeitsweise der Wissenschaftler. Sie verschrieben sich "rationalerer" Methoden wie exakten Messungen, abgegrenzten Experimenten und Beschreibungen von Naturphänomenen durch mathematische Formeln. Die Logik der Experimente sollte textlich, symbolisch und mathematisch fassbar und rational rekonstruierbar sein. Bis heute ist dies die Quintessenz wissenschaftlicher Arbeit geblieben.

Datenflut

Seit einigen Jahren stößt die Wissenschaft damit an ihre Grenzen. Wachsende Differenzierung, steigende Komplexität der Ergebnisse und die unüberschaubar große Anzahl an Messdaten erschweren die Interpretation der Daten. Die heutigen computergesteuerten Messverfahren erzeugen Datenmengen, die hohe Rechenleistungen und automatisierte Datenaufbereitung erfordern. Die meisten Daten und Messreihen können Wissenschaftler erst interpretieren und auswerten, wenn sie ein Computerprogramm in virtuelle Bilder, Kurven, oder Diagramme umwandelt.

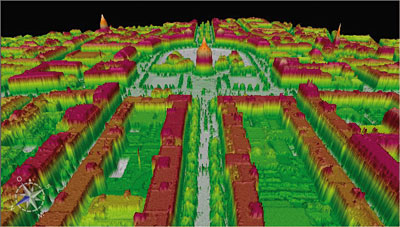

Die Wissenschaft kehrt so ihre eigene Entwicklung um. Die Flut an Messdaten produziert inzwischen so komplexe Datensätze, dass deren bildliche Darstellung unerlässlich ist. Viele Wissenschaftler sind auf die Veranschaulichung durch Bilder angewiesen, um weiter Wissen generieren zu können. "Zurück zu den Wurzeln" also? Nein, denn virtuelle Bilder zeigen die Natur nicht wie ein gemaltes Bild. Moderne wissenschaftliche Bilder sind mit dem Computer erzeugte, virtuelle Abbildungen der Realität. Sie basieren auf Messungen teilweise künstlich angeregter, physikalischer Effekte etwa durch Ultraschall, Röntgenstrahlen, Elektronen oder Radioisotope. Gängige bildgebende Verfahren sind zum Beispiel Radar, Computertomografie (CT), Positronen-Emissions-Tomografie (PET), Sonografie per Ultraschall, Kernspintomografie (MRI) oder Massenspektroskopie.

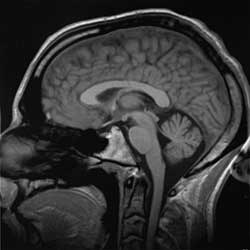

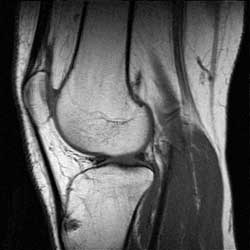

In der Medizin liefern bildgebende Verfahren Bilder aus dem Inneren des Menschen. So erzeugt zum Beispiel die Kernspin- oder Magnetresonanztomografie Schnittbilder des untersuchten Probanden. Die MRI nutzt dazu die Wechselwirkung des Kernspins mit sehr starken Magnetfeldern sowie elektromagnetischen Wechselfeldern im Radiofequenzbereich. Neben der Form und der Lage der Organe kann die Kernspintomografie auch deren Mikrostruktur und Durchblutung darstellen.

Diese Eigenschaft macht die MRI zu einem wichtigen Helfer für Mediziner und Naturwissenschaftler. Im Projekt "Kernspintomografie für Ingenieure" am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik der Universität Karlsruhe untersuchen Wissenschaftler mit der Kernspintomographie zum Beispiel Katalysetechniken, Rohrströmungen sowie Trocknungsvorgänge, Wassertransport oder Fett-Wasserverteilung in Pflanzen und Lebensmitteln. In dem aufrecht stehenden Probenraum wollen die Karlsruher verfahrenstechnische Herstellungsprozesse unter die Lupe nehmen und optimieren.

Komplizierte Auswertung

Die mit dem Kernspintomographen erzeugten Bilder repräsentieren eine zweidimensionale Schicht des untersuchten Körpers. Die darauf zu sehenden Grauwerte entsprechen den unterschiedlichen Zeiten, die die angeregten Atomkerne benötigen, um wieder in ihren Ausgangszustand zurück zukehren. Um die empfangenen Signale einem Volumenelement zuordnen zu können, kodiert man sie mit dreidimensional ortsabhängigen Magnetfeldern. Anschließend wird das empfangene Signal mit einer Fourier-Transformation in ein zweidimensionales Bild umgerechnet.

Dieses Beispiel zeigt, wie komplex die Erzeugung der Messwerte und deren Verarbeitung ist. Tatsächlich ist sie noch wesentlich komplizierter. Denn die gemessenen Radiosignale müssen im Computer in elektronische Signale umgewandelt werden. Nur diese kann der Computer interpretieren und weiterleiten. Dabei transformiert der Rechner die internen Transportsignale mit Genauigkeitsverlusten in diskrete Zahlen und Symbole. So kann der Wissenschaftler die Ausgabe des Rechners mit geeigneten Softwareprogrammen steuern und interpretieren.

Häufig sind jedoch auch diese Daten aufgrund ihrer Komplexität und Menge nicht mehr zu erfassen. Dann muss der Rechner sie weiter prozessieren und daraus zum Beispiel Farben oder Kurvenverläufe für ein virtuelles Bild erzeugen. Wie er dabei vorgeht, ist meist sehr undurchsichtig. Bei der oben genannten Kernspintomografie beruht die Datenverarbeitung laut Britta Schinzel vom Institut für Informatik und Gesellschaft der Uni Freiburg bestenfalls auf Plausibilitätserwägungen.

Die Ungenauigkeit und Fehleranfälligkeit computerprozessierter Daten zeigen auch Untersuchungen mit alternativen Messmethoden. Beim Vergleich von Kernspin- und Endosonografie-Ergebnissen bei Analkarzinomen schnitt zum Beispiel die Endosonografie besser ab (Johannes Jongen, Proktologie Kiel, auf dem 124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie). In der medizinischen Praxis werden die Ergebnisse der Kernspintomografie deshalb meist nicht allein zur Diagnose verwendet, sondern immer in Kombination mit anderen Verfahren.

Langer Daten-Weg

Wissenschaftliche, bildgebende Techniken sind nicht mit Verfahren vergleichbar, die die Realität direkt abbilden, wie etwa die Röntgenfotografie. Bei dieser fallen elektromagnetische Strahlen auf eine präparierte Fläche und erzeugen ein Bild. Virtuelle Bilder sind auf langen, komplexen Wegen hergestellte Visualisierungen von Daten. Sie erlauben interessante Diag-nose- und Forschungsmöglichkeiten, sind aber auch nicht unproblematisch:

- Für die Visualisierung der Daten, sind unterschiedliche mathematische Verfahren nötig, welche die Signale verarbeiten und deren räumliche Zuordnung definieren. Dazu gehören Rauschelimination durch Filter, Interpolation, Segmentierung sowie Renderingverfahren zur Oberflächen- und Tiefendarstellung. Für all diese Verfahren gibt es verschiedene Methoden, die unter Umständen unterschiedliche Ergebnisse liefern.

- Die komplexen Transformationsalgorithmen zum Segmentieren, Glätten, "Entschmutzen" und Kontrastieren der Bilder können das Daten-Material fehlinterpretieren.

- Die Bilder liefern nur Momentaufnahmen von dynamischen, sich verändernden Zuständen. Darüber hinaus mittelt die medizinische Forschung häufig Bilder von Probanden, um zum Beispiel Aktivierungen bei kognitiven Leistungen zu veranschaulichen. Diese Mittelungen sind sehr problematisch, weil die menschliche Anatomie stark variiert.

- Automatische Verfahren können verschiedene Gewebe oder funktionelle Zonen nicht immer ausreichend unterscheiden. Die Wissenschaftler müssen deshalb selbst Hand anlegen. Je nach gewünschter Darstellung nutzen sie dazu Rendering-Verfahren, die wiederum die Bilder verändern. Da es sehr viele darstellbare Gewebeparameter gibt, verwenden sie erfundene Farben (Falschfarben). Die-se verleiten dazu, Strukturen unter- oder über zu bewerten und zeigen mitunter farbige Spots, wo kontinuierliche Übergänge realistischer wären. Darüber hinaus haben Farben auch einen Symbolcharakter, der bei unbeteiligten Betrachtern zu Fehlinterpretationen führen kann.

Letztlich bleibt die Realität durch Messungen mit bildgebenden Verfahren verschlossen. Die Bilder suggerieren nur, dass sie die Realität abbilden. Menschen halten Bilder, oft entgegen besseren Wissens, für eine realitätsnahe Darstellung der Wirklichkeit. Ausdrucksstarke Bilder setzen sich zwangsläufig in den Köpfen fest und bestimmen unser Bild von der Welt. Wir stellen uns Milben oder Radiolarien so vor, wie wir sie auf Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen sehen. Virtuelle Bilder formen dadurch unsere Weltsicht.

Auch die Wahl der Farben und Farbintensitäten hat Einfluss auf die Interpretation von Bildern. Eine rote Kurve hebt sich von einer Schar blaugetönter Kurven stark ab, auch wenn sie inhaltlich gleichwertig ist. Große Messpunkt-Zeichen in Diagrammen können einander überlagern und Messwerte unbeabsichtigt hervorheben. Nutzt man kontraststarke Farben, um ähnliche Gewebe voneinander zu unterscheiden, beeinflusst dies, wenn auch unbeabsichtigt, die Interpretation durch den Betrachter.

Die Wissenschaft sollte deshalb verantwortungsvoll und kritisch mit virtuellen Bildern umgehen. Sei es bei deren Interpretation und dem daraus resultierenden Erkenntnisgewinn oder bei der Präsentation von Ergebnissen mit Hilfe dieser Bilder. Allen Betrachtern sollte bewusst sein, dass virtuelle Bilder computergenerierte Darstellungen sind, und keine Abbildung der Realität.

Letzte Änderungen: 26.07.2008