Drucken mit Biotinte

Zellen und Gewebe aus dem 3D-Drucker

Karin Hollricher

3D-Drucker sind die neuen Lieblingsspielzeuge von Bioingenieuren und Transplantationsärzten. Alles nur Hype – oder kommt demnächst das Ersatzorgan aus dem Drucker?

Bereits im Jahr 2011 zeigte Anthony Atala vom Wake Forest Institute for Regenerative Medicine vor großem Publikum eine Niere aus dem 3D-Drucker (www.ted.com/talks/anthony_atala_printing_a_human_kidney). Das Publikum war schwer beeindruckt. Kurz danach folgte die Richtigstellung: das war nur ein Prototyp und mitnichten zum Transplantieren gedacht.

Marktphantasien

Doch die Phantasie ist beflügelt. Und die britische Agentur IDTechEx prognostiziert für 2027 ein Marktvolumen von sagenhaften 1,8 Milliarden US-Dollar. Kann das sein? Oder ist alles nur Hype?

Wissenschaftler schreiben zum Bioprinting beispielsweise: „3D-Bioprinting ermöglicht die Herstellung von Gerüsten, Bauelementen und Gewebemodellen mit hoher Komplexität... Maßgeschneidertes und patientenspezifisches Design, Herstellung auf Abruf, hohe strukturelle Komplexität, niedrige Kosten und hohe Effizienz sind einige der wichtigen Vorteile des 3D-Druckens, die es so attraktiv für die Medizin machen.“ (Front Bioeng Biotechnol 5:23). Klingt das nicht toll?

Aber dann liest man auch Sätze wie diesen: „Es sind hinsichtlich Technologie und Biologie noch eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen.“ (Journal of Science: Adv. Materials and Devices 1: 1-17). Und das klingt nach vielen ungelösten Problemen. Schauen wir also mal genauer hin.

Tatsache ist: Man kann Bakterien und Säugerzellen zu dreidimensionalen Strukturen „drucken“. Bioprinting ist ein dem Drucken ähnlicher Prozess, bei dem man eine matrixbildende Substanz gemeinsam mit Zellen sehr präzise Punkt für Punkt und Lage für Lage so auf- und nebeneinander positioniert, dass daraus eine vorher definierte, dreidimensionale Struktur entsteht. Als Zellen werden in der Regel adulte Stammzellen eingesetzt, die sich in der 3D-Kultur zu den gewünschten Zelltypen differenzieren. Die Festigkeit und damit letztlich auch die räumliche Struktur hängt von den Matrixmaterialien ab. Meist verwendet man dafür extrazelluläre Matrix (ECM) oder eine Art Hydrogel, die man in Analogie an die Druckkunst als Biotinte oder Bioink bezeichnet.

Paste oder Tropfen

Zum Drucken wurden verschiedene Systeme entwickelt, die die Biotinte wahlweise wie eine Paste aus einer Düse pressen, sie als Tropfen positionieren oder mit Hilfe eines Lasers von einem Donor-Träger abnehmen und auf einem Empfänger-Träger ablegen. Alle Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und unterscheiden sich in der Überlebensfähigkeit der Zellen, Geschwindigkeit und Präzision sowie Größe der gedruckten Struktur.

Anja Lode von der Technischen Universität Dresden gehört mit ihrem Team zu den Pionieren des 3D-Bioprinting in Deutschland. Ihre Gruppe entwickelt pastöse Biomaterialien oder Biotinten, in die Zellen eingemischt werden. Mit Druckluft schieben die Dresdner Forscher die Biotinte aus der Dosiernadel. Da sich der Dosierkopf während des Auspressens (Extrusion) bewegt, wird die Biotinte als Strang abgelegt.

Wiederholt sich dieser Prozess, entsteht Schicht für Schicht ein dreidimensionales Konstrukt. „Das ist ähnlich wie ein CAD-CAM-Prozess im Maschinenbau“, sagt Lode. „Wir drucken auf Hydrogel-Basis, mit Biopolymeren wie Alginat.“

Entscheidend ist die Beschaffenheit der Biotinte: Ist die Masse zu zäh, kommt sie nicht aus dem Drucker; ist sie zu flüssig, zerfließt die Struktur. Durch Vernetzung der Biopolymere nach dem Drucken verfestigt sich das Hydrogel. Hierdurch entsteht eine Matrix, mit einer Konsistenz vergleichbar der von Gummibärchen, die beispielsweise für Haut oder Knorpel eingesetzt werden kann.

Lode erklärt: „Die Stränge dürfen nicht verlaufen, weil sich sonst die zur Versorgung der Zellen im Inneren der Strukturen angelegten Poren verschließen. Sind sie zu steif, verweigern die Zellen ihren Dienst, beziehungsweise können nicht überleben. Es ist nicht trivial diesen beiden Erfordernissen zugleich gerecht zu werden. Da wird noch viel geforscht.“

Gerüst für Knochen

Zum Drucken von Knochen benötigt man eine deutlich festere Matrix. Das Dresdner Team experimentiert derzeit mit Calciumphosphat-haltigen Pasten. Diese will man als Gerüst für Knochengewebe nutzen und mit Hilfe eines Mehrkanaldruckers mit einem zellhaltigen Hydrogel kombinieren.

Algen als Sauerstofflieferanten

Lode und ihr Team haben schon verschiedene Zelltypen verdruckt. Sie planen auch eines der abgefahrensten Projekte der Bioprint-Szene: Das gemeinsame Drucken und Ko-Kultivieren humaner Zellen mit Chlamydomonas reinhardtii.

Die Biologin will hierdurch jedoch keine neue Symbioseform erzeugen. Die Forscher wollen vielmehr die photosynthetische Aktivität der Algen nutzen, um Säugerzellen mit Sauerstoff zu versorgen (Eng Life Sci 15: 177-83).

„Das klingt schon wirklich schräg“, meint Lode, „aber eine von der Blutversorgung unabhängige Sauerstoffversorgung ist notwendig, wenn man die transplantierten Zellen vom Immunsystem des Patienten abschotten und somit vor einer Abstoßung schützen möchte.”

Das käme beispielsweise für allogene (nicht vom Erkrankten selbst stammende) Inselzellen bei Patienten mit Typ I Diabetes in Betracht, so Lode. Nun produzieren die Algen tatsächlich Sauerstoff – aber nur im Licht! Und im Bauch ist es ziemlich dunkel. „Für die Belichtung könnte man doch LEDs verwenden“, denkt Lode laut nach. „Wir finden die Idee jedenfalls so spannend, dass wir einen Projekt-Antrag gestellt haben, um diesen Ansatz weiter entwickeln zu können.“

Von mehr oder weniger routinemäßigen Transplantationen von gedruckten Körperteilen ist man aber noch zig Jahre entfernt. Die ersten Gewebe, die dieses Ziel erreichen werden, dürften Knorpel und Haut sein, meint Lode. Beide Gewebe kultivierten Forscher bereits aus autologen Zellen und haben damit viel Erfahrung.

Eine schöne 3D-Druck-Studie zur Haut kam gerade aus einem Labor der Universität Carlos III in Madrid. Die spanischen Forscher berichteten, dass sie aus einer Mischung von fibrinhaltiger Matrix aus menschlichem Plasma sowie primären Fibroblasten und Keratinozyten 10 x 10 Quadratzentimeter große Flächen drucken konnten – und das in etwa einer halben Stunde (Biofabrication 9, 015006).

Noch keine richtige Haut

Diese gedruckten Zellen, die man noch nicht Haut nennen kann, kultivierten die Forscher in vitro und transplantierten sie auch auf immuninkompetente Mäuse. Unter beiden Bedingungen differenzierten sich die Zellen und bildeten die für Haut typische Struktur aus dermalen und epidermalen Zellen, wie beispielsweise die Basalzellschicht, aus der sich Haut regeneriert.

In den verschiedenen Zelltypen wiesen die Spanier die dafür typischen Marker wie Keratin 5 und 10, Vimentin, Kollagen Typ VII und Filaggrin nach. Histologisch ähnelte die regenerierte Haut sehr stark normaler menschlicher Haut und war von Haut, wie man sie derzeit zur Transplantation kultiviert, nicht zu unterscheiden. Daraus schlossen die Autoren: „(...) wir haben eine einfache, flexible und robuste Methode entwickelt, menschliche Haut herzustellen, die in der Klinik (zum Beispiel für die Behandlung von Wunden) und in der Industrie (etwa für das Medikamentenscreening) nützlich sein kann.“

Knorpel zu drucken scheint schwieriger zu sein. Zwar muss man auf die Vaskularisierung weder beim Drucken noch später Rücksicht nehmen, denn Knorpelgewebe hat keine Blutbahnen. Aber natürlicher Knorpel ist ein „Hightech-Komposit“, wie Jürgen Groll von der Universität Würzburg einmal sagte. Beispielsweise liegen die Kollagenfasern in der obersten Knorpelschicht senkrecht zum Knochen, während diejenigen in der untersten Schicht parallel zum Knochen positioniert sind.

Erst der komplexe Aufbau gewährleistet die Funktionstüchtigkeit des Knorpels: er muss beispielsweise leicht auf den darunter liegenden Knochen und Gelenken gleiten können, gleichzeitig aber erheblichen Schwerkräften standhalten. Um eine möglichst natürliche Knorpelarchitektur in vitro wachsen zu lassen, reicht es vermutlich nicht, Chondrozyten in einer dreidimensionalen Struktur zu drucken. Vielmehr müsste man wohl die Wachstumsfaktoren kennen, die die Entwicklung dieser Zellen in der Knorpelarchitektur steuern.

Hier ist Forschern von der Chalmers Universität in Göteborg, Schweden, ein wichtiger Schritt gelungen. Sie druckten in einer aus Nanozellulose und Alginat bestehenden Biotinte pluripotente menschliche Stammzellen. Diese differenzierten sich unter Einfluss des Moleküls BMP2 zu Zellen, die das für Knorpel typische Kollagen Typ II bildeten und gleichzeitig die Expression des Stammzellmarkers Oct4 einstellten (Scientific Reports 7: 658). Auch die gemeinsame Kultivierung der Stammzellen mit bestrahlten und dadurch mitotisch inaktiven Knorpelzellen führte zum gleichen Ergebnis. Von korrekter Knorpelarchitektur war in dem Paper allerdings nicht die Rede.

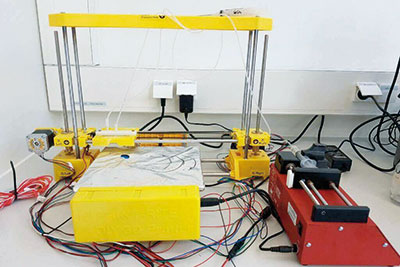

Übrigens: Nicht nur tierische Zellen, auch Bakterienzellen quellen aus den 3D-Druckern; beispielsweise bei Anne Meyer an der Technischen Universität in Delft. Meyer und ihre Mitarbeiter entwickelten zunächst einen eigenen Drucker, weil ihr die käuflichen zu teuer waren, und druckten damit E. coli (ACS Synth Biol, doi: 10.1021). Warum nur? „Ich sehe das als eine Basistechnologie, die man für eine ganze Reihe von Anwendungen entwickeln kann“, schrieb Meyer in einer E-mail an Laborjournal. „Bakterien können Materialien typischerweise umweltschonend herstellen. Wir stellten Biotinte mit Bakterien her, die Pigmente produzieren.“

Bakterien als Betonmischer

Die Delfter Wissenschaftler wollen testen, welche Materialien Prokaryoten synthetisieren können, beispielsweise Zement (kristallines Calciumkarbonat), Perlmutt oder Graphen. Letzteres ist in größeren Mengen nur mit erheblichem technischem und finanziellem Aufwand herzustellen. Gedruckte Bakterien ließen sich über einen Reduktionsprozess aus dem viel leichter handhabbaren Graphenoxid synthetisieren, mutmaßt Meyer. Und schließlich könnte man auch natürliche Biofilme nachdrucken, etwa Zahnplaque, und daran die Wirksamkeit antimikrobieller Substanzen testen.

Gedruckte Nieren sind also, den aktuellen Papern und Reviews zufolge, noch in sehr ferner Zukunft; kleinere 3D-gedruckte Gewebe indessen dürfte es wohl schon bald geben. Damit könnten Wissenschaftler Zell-Zell-Interaktionen und das Leben und Sterben von Zellen in Strukturen beobachten, die mehr den In-vivo-Situationen ähneln als 2D-Zellkulturen. Außerdem dürften sich diese Strukturen für präklinische Studien wie Tests zur Wirksamkeit, Metabolismus und Toxizität neuer pharmazeutischer Substanzen eignen und damit die Zahl der Tierversuche reduzieren.

Gelddruckmaschine oder Flop?

Ob sich damit aber in zehn Jahren tatsächlich 1,8 Milliarden Dollar umsetzen lassen, wie die britische Firma IDTechEx prognostiziert? Die Autorin der Analyse, Nadia Tsao, schrieb in einer E-mail an Laborjournal, dass diese Vorhersage ein „Best-case Scenario“ sei und ein „optimistischer Ausblick“, den sie aber für realistisch halte.

Schon viele neue Entdeckungen und Methoden wurden erst groß gelobt und sind dann sang- und klanglos wieder verschwunden. Darum kann die Autorin auch diesen Bericht nur mit den Worten schließen: Schaun mer mal.

Letzte Änderungen: 12.06.2017