Extremophile

von Michaela Petter (Laborjournal-Ausgabe 11, 2003)

Das Leben brodelt an den unwirtlichsten Orten unseres Planeten – und immer wieder müssen dessen Grenzen neu definiert werden, wenn sich physikalisch und chemisch unüberwindbar erscheinende Konditionen als eine weitere ökologische Nische entpuppen. Meist sind es Prokaryoten, die neue Rekorde im "extreme living" aufstellen: Sie bevölkern das antarktische Eis und widerstehen extrem hohem Druck in den Tiefen der Ozeane. Einige verwerten toxische organische Verbindungen oder sogar Schwermetalle als Energiequellen – und auch vor pH2 oder hochkonzentrierten Salzseen schrecken sie nicht zurück. Und nicht zuletzt gibt es noch Deinococcus radiodurans, das sogar im Guinness Buch der Rekorde steht, da es sich bei einer radioaktiven Dosis von 1,5 Millionen rad noch pudelwohl wühlt. Das ist die 10.000-fache Dosis, die ein Mensch überhaupt überleben kann.

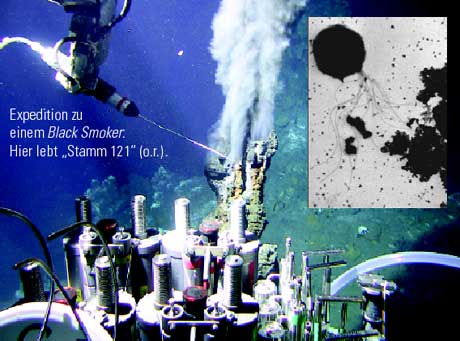

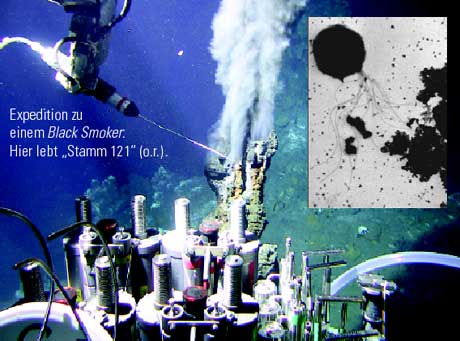

Frisch aus dem schwarzen Raucher

Im Moment jedoch machen "Hitzerekordler" von sich reden. Anfang der 60er Jahre machte Thomas Brook mit der Entdeckung von Thermus aquaticus in über 85°C heißen Quellen des Yellowstone National Park Furore. Bis dahin galten Temperaturen von etwa 60°C als Obergrenze für jegliches Leben, da Nukleinsäuren und Enzyme normalerweise bei höheren Temperaturen degenerieren. Falsch – zum Glück, denn ohne die thermostabile Taq-Polymerase jenes Bakteriums müsste man heute noch jeden PCR-Schritt frisch pipettieren. Der Trick der Hitzeresistenz: Im Vergleich zu anderen Organismen enthalten die Proteine von Hyperthermophilen an exponierten Positionen wesentlich mehr geladene Aminosäurereste, die durch ionischen Bindungen zur Stabilisierung der Proteine beitragen. Außerdem exprimieren die hitzeliebenden Mikroorganismen ein Enzym namens reverse Gyrase, welches die Umlagerung der DNA in eine hitzestabile Konformation katalysiert.

Der Hitzeresistenzrekord von Thermus aquaticus ist lang gebrochen – und dennoch erschütterte kürzlich die Entdeckung eines neuen hyperthermophilen Stammes ein über 100 Jahre angewandtes Konzept: die Sterilisation bei 121°C. Auf der Suche nach unbekannten Organismen nahmen Kazem Kashefi und Derek Lovley von der University of Massachusetts Wasserproben aus dem schwarzen Raucher (Black Smoker) Finn, einem 300°C heißen vulkanischen Schlot am Grund des Pazifiks. Als sie die Proben in den Autoklaven steckten, der mit rund 121°C bisher alle bekannten Organismen abtötete, entdeckten sie Aufregendes: Irgendwelche Organismen überlebte die Sterilisation nicht nur schadlos, sondern wuchsen sogar eifrig weiter. Sie isolierten die Mikroorganismen und benannten sie "Stamm 121" nach ihrem rekordträchtigen Wachstumsmaximum (Science 301, S. 934). Nicht einmal die Sporen des bisherigen Hitzerekordhalters Pyrolobus fumarii konnten solchen Temperaturen standhalten; dessen Toleranzgrenze lag bei 113°C.

"Stamm 121" aber treibt das Maß noch weiter: er überlebt geschlagene 130°C! Zwar kann er sich bei solch extremen Temperaturen nicht mehr teilen, aber die Zellen erholen sich, wenn man sie nach zwei Stunden in 103°C "warmes" Medium überführt. Was heißt das nun für die Sterilisation im Autoklaven? Kashefi und Lovley geben Entwarnung: Sollte "Stamm 121" je die Flucht aus seinem höllisch heißen Habitat gelingen, würde er bei Körpertemperatur höchst wahrscheinlich erfrieren.

Erfrieren bei Körpertemperatur

Nach Analyse der 16S rRNA sowie des Gens für die reverse Gyrase ordneten Kashefi und Lovley ihren Fund den Archaea zu. Die Archaea bilden die dritte phylogenetische Domäne neben den Bakterien und den Eukaryoten und umfassen die meisten extremophilen Organismen. Sie gelten als die ursprünglichsten Lebewesen, nicht zuletzt weil sie oft unter ökologischen Bedingungen hausen, die sehr früh in der Erdgeschichte herrschten. Der neue Hitzerekordler "Stamm 121" beispielsweise ernährt sich in den anaeroben Tiefen des Ozeans durch die Reduktion von dreiwertigem Eisenoxid, wobei ihm Formiat als Kohlenstoffquelle dient. Diese Methode der Energiegewinnung könnte geologischen und mikrobiologischen Hinweisen zufolge die evolutionsgeschichtlich älteste Form der Atmung repräsentieren – und "Stamm 121" daher wichtige neue Aufschlüsse über den Zeitpunkt und die Bedingungen geben, unter denen das Leben auf der Erde entstand.

Und nicht nur das Leben auf der Erde: Die Wissenschaftler gehen noch weiter und postulieren, dass extremophile Organismen sogar Informationen über Leben auf anderen Planeten preisgeben könnten. Denn die extremen Habitate auf der Erde spiegeln Gegebenheiten wider, wie sie auch auf dem Mars oder dem Jupiter-Mond Europa geherrscht haben könnten – oder noch herrschen. Wasser jedenfalls gab es dort einst, und tief verborgen unter der Oberfläche zirkulieren möglicherweise jetzt noch isolierte Quellen.

Life on Mars?

Aus genau solch einem Habitat, einem unterirdischen Pool, eingeschlossen in vulkanisches Gestein, isolierte Lovley zusammen mit Francis Chapelle eine einzigartige Archaea-Population (Nature 415; S. 312-315). Über 15.000 Jahre war die Quelle abgeschlossen von der Oberfläche. Dort, wo es weder Licht noch organische Substanzen zur Energiegewinnung gibt, leben die Mikroben von Kohlendioxid und Wasserstoff, der aus dem Gestein freigesetzt wird. Sie produzieren Methan und gehören daher zu den Methanogenen.

Methanogene Mikroben sind keine neue Entdeckung – derart angereichert in einem so unwirtlichen Habitat fand man sie bisher allerdings noch nie. Wenn Methanogene also in solchen Nischen auf der Erde leben können, warum nicht auch auf dem Mars? Bisher gibt es zwar keine Hinweis für Leben auf der Oberfläche des roten Planeten – bohrt man aber tiefer, zeigt sich vielleicht doch der eine oder andere Marsianer.

Letzte Änderungen: 20.10.2004