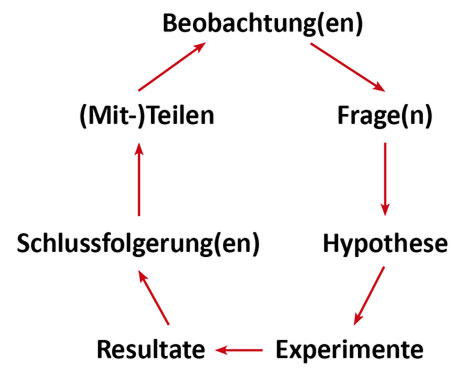

Okay, es waren Schüler, die ihn erstellt haben, und die Veranstaltung zielte primär auf Scientific Writing. Dennoch lohnt es sich, mal kurz darüber nachzudenken. Gerade weil das Flussschema so wohl nicht ganz richtig ist — zumindest, was die experimentelle Forschung betrifft.

Zuerst einmal ist es schön, dass die Schüler als letzten Schritt das (Mit-) Teilen der Resultate und Schlussfolgerungen aufgenommen haben. Genauso wie sie damit angedeutet haben, dass die mitgeteilten Resultate in aller Regel wieder neue Fragen aufwerfen — wodurch der Kreislauf in die nächste Runde geht. Robuster Erkenntnisgewinn funktioniert tatsächlich meist über solche mehrfach durchlaufenen Zyklen.

Was allerdings stört, ist die Position der Beobachtung im Zyklus. Die kommt sicherlich nicht nach der Hypothese, da kommen — zumindest in der experimentellen Forschung — eben die Experimente. Die Beobachtung kommt vielmehr vor den Fragen. Denn Fragen kann ich schließlich nur stellen, wenn ich etwas beobachtet habe, was ich nicht (ganz) verstanden habe.

Aus einer Beobachtung formuliere ich also eine Frage, zu der ich anschließend eine Hypothese entwickle, wie die Antwort aussehen könnte. Diese Hypothese taugt für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn allerdings nur, wenn sie testbar ist — das heißt, wenn ich konkret Experimente durchführen kann, um die Hypothese auf Herz und Nieren zu testen.

Klar, was passiert, wenn die Resultate meiner Experimente die Hypothese widerlegen beziehungsweise falsifizieren: Ich muss zurück zur Frage und meine Hypothese modifizieren, oder mir gar eine völlig neue ausdenken.

Für das Flussschema sollte es allerdings erstmal egal sein, ob die Resultate letztlich die Ausgangs-Hypothese bestätigen oder nicht. Denn negative Resultate liefern oftmals genauso wichtige Schlussfolgerungen wie positive Resultate. Folglich sollten alle Ergebnisse und Schlussfolgerungen (mit-) geteilt werden. Schließlich ist auch die Mitteilung, dass sich eine bestimmte Hypothese als nicht haltbar erwiesen hat, oftmals enorm wichtig für die Kollegen. (Leider hat das Mitteilen solcher negativer Ergebnisse momentan nicht den Stellenwert bei den Mitteilungs-Organen, der ihnen eigentlich zusteht.)

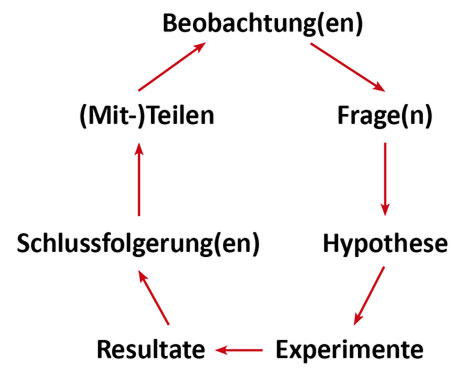

Fassen wir also neu im Schema zusammen:

Bleibt noch, den Pfeil vom Mit-Teilen zu den Beobachtung(en) zu klären. Erst wenn neue Resultate samt Schlussfolgerungen mitgeteilt sind, können die Kollegen sie lesen und studieren — also quasi beobachten — und daraus wieder neue Fragen formulieren und Hypothesen entwickeln. Ganz nach dem Motto: “Ah, wenn das so ist, dann stellt sich aber die Frage, ob und wie…” Womit Zyklus wieder losgeht und am Laufen bleibt…

Überhaupt versteckt sich hinter den Beobachtungen mehr, als das Wort an sich erstmal vermuten lässt. Denn in der biologischen Forschung muss man vieles erst einmal beobachtbar machen. Nehmen wir etwa die ersten Bilder von Zellen, als das Mikroskop gerade eingeführt war. Das waren klare Resultate, durchaus auch schon mit der ein oder anderen Schlussfolgerung versehen — vor allem aber konnte man die Zellbilder, und dann auch weitere Zellen, erst einmal beobachten. Und dann, klar: Fragen, Hypothesen,… Zyklus eben!

Oder die mannigfach erstellten Genomsequenzen. Auch die sind klare Resultate samt der ein oder anderen Schlussfolgerung, die jedoch kaum einer wohlformulierten, vorangestellten Hypothese entspringen. Vielmehr “macht” man eine Genomsequenz heutzutage vor allem, um gewissermaßen eine neue Beobachtungs-Ebene als Basis für nachfolgende Hypothesen-basierte Erkenntniszyklen zu schaffen. Die mitgeteilten Sequenzen können folglich (wiederum mit diversen Hilfsmitteln) von allen möglichen Kollegen beobachtet werden, die anschließend genetische/molekularbiologische Fragen zum Gesehenen formulieren und testbare Hypothesen dazu entwickeln. Oder sie nutzen das frische “Sequenzmaterial”, um neue Experimente zum Test bereits bestehender Hypothesen zu entwerfen.

Dass die “Genom-Ersteller” — wie auch die ganzen anderen Omik-Forscher — daher ihre Forschung im Gegensatz zur Hypothesen-basierten Forschung als Hypothesen-generierende Forschung bezeichnen, trifft die Sache folglich sehr gut.

Und es zeigt noch einen wichtigen Punkt: Auch wenn es durchaus Quereinstiege gibt – neue Erkenntniszyklen werden weitgehend über die Ebene der Beobachtungen angeworfen. Und genau aus diesem Grund ist die Hypothesen-generierende Forschung, die viele neue Beobachtungen überhaupt erst ermöglicht, heutzutage wichtiger denn je.

Ralf Neumann

(Dieser Beitrag erschien zuerst am 9.9.2015 im Laborjournal Blog.)