Schädliche Schlamperei

(23.1.17) Datenfälschung und Plagiatsfälle sind in aller Munde. Viel mehr jedoch schaden dem Erkenntnisgewinn und dem guten Ruf der Forschung die vielen kleinen Schlampigkeiten im Laboralltag.

Spektakuläre Fälle von echter oder vermuteter Fälschung in der Wissenschaft werfen schnell ein schlechtes Licht auf die Zunft der Wissenschaftler – man nehme etwa nur die Mauscheleien des koreanischen Stammzellforschers Hwang Woo-suk oder des Zürcher Pflanzenforschers Olivier Voinnet. Nicht kenntlich gemachtes Abschreiben, also „Plagiieren“, scheint dagegen in manchen Berufsgruppen schon fast zum guten Ton zu gehören. Zwar machen moderne Bildbearbeitungsprogramme das Fälschen von Daten heutzutage einfacher, im gleichen Atemzug werden jedoch Betrugs- und Plagiatsfälle durch das wachsamer gewordene Auge der Öffentlichkeit (sowie mit bestimmter Software) auch immer häufiger entlarvt.

Wissenschaftliches Fehlverhalten schädigt das Vertrauensverhältnis zwischen Wissenschaftlern und, sofern publik gemacht, auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft an sich. Gerade heute, da wissenschaftliche Zusammenhänge für Laien immer schwerer zu durchschauen sind, aber gleichzeitig die Öffentlichkeit zunehmend in Entscheidungsprozesse eingebunden wird, ist das Vertrauen in Forscher und ihre Entscheidungen essentiell.

Wie groß ist der Schaden wirklich, der von den anteilsmäßig immer noch recht seltenen Betrugsfällen für die Wissenschaft ausgeht? Könnte es nicht sein, dass schlampiges Arbeiten und unlautere Praktiken im Gegenzug viel größeren Schiffbruch anrichten – einfach weil sie womöglich viel häufiger vorkommen? Dies fragten sich niederländische Forscher der Abteilungen für Epidemiologie und Biostatistik sowie für Philosophie der Freien Universität Amsterdam. Während Lug und Trug als „Todsünden“ des Metiers offenkundig sind und in der Regel vorsätzlich begangen werden, sind sich viele Wissenschaftler kaum bewusst, welche Fallstricke sonst noch im Forscheralltag lauern können.

Schwarze Liste der Verhaltensweisen

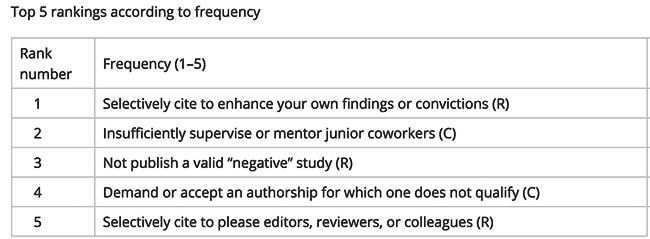

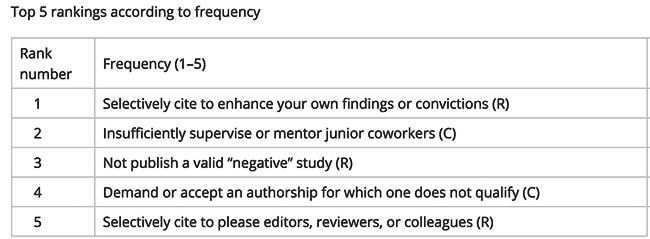

Um einen Überblick über die Häufigkeit von solcherlei Fehltritten zu erhalten und anschließend den dadurch der Wissenschaft zugefügten Schaden abschätzen zu können, erstellten Bouter et al. zuerst eine Liste mit sechzig verschiedenen Verfehlungen, die sie Fachliteratur, Richtlinien und medialer Berichterstattung entnommen hatten (Res Integr Peer Rev, DOI: 10.1186/s41073-016-0024-5). Diese ordneten sie den Bereichen „Studiendesign“, „Datensammlung“, „Berichterstattung“ und „Wissenschaftliche Zusammenarbeit“ zu, wobei sich schon hier klare No-Gos darunter befanden – wie etwa die Angabe falscher Informationen in einem Antrag, das Erfinden und Manipulieren von Daten oder das bewusste Zurückhalten widersprüchlicher Daten. Andere Verhaltensweisen werden im Wissenschaftsbetrieb dagegen oftmals eher als Kavaliersdelikte angesehen – beispielsweise das bevorzugte Zitieren von Arbeiten der eigenen oder befreundeten Gruppen, die Verteilung zusammengehöriger Daten auf mehrere Publikationen („Salami-Taktik“), das Annehmen oder Gewähren von nicht verdienten Autorenschaften („Ehrenautorenschaft“) sowie das Selbst-Plagiieren (siehe dazu jedoch auch „Observations of the Owl: Why not self-plagiarise?“).

Nachdem die „schwarze Liste“ in mehreren Schritten von anderen Wissenschaftlern evaluiert worden war, legten die Autoren sie insgesamt 1.131 Teilnehmern von vier weltweiten Konferenzen zum Thema „Forschungsintegrität“ zur Bewertung vor. Dazu bekam jeder Eingeladene einen Link zum Fragebogen, der lediglich 20 der 60 fragwürdigen Verhaltensweisen enthielt. Dies sollte vermeiden, dass Ermüdung zum vorzeitigen Abbruch der Teilnahme führte.

Schlamperei als Hauptproblem

Doch obwohl sich die Niederländer damit an offensichtlich „Berufene“ oder zumindest Interessierte wendeten, war der Rücklauf enttäuschend. Lediglich 61 % der Teilnehmer mit korrekter E-Mailadresse öffneten die Mail und von diesen klickte wiederum nicht einmal die Hälfte (42%) auf den Link. Und selbst davon schafften es nur 77%, den Fragebogen komplett auszufüllen – was einer Rücklaufquote von insgesamt gerade einmal einem Fünftel entspricht.

Die aufgelisteten Fälle von Fehlverhalten wurden durch die Studienteilnehmer rein subjektiv hinsichtlich ihrer Häufigkeit sowie ihres Einflusses auf den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und das Vertrauen der Wissenschaftler untereinander bewertet. Interessanterweise machte den Befragten durchweg schlampiges Arbeiten viel größere Sorgen als die eher spektakulären Fälle von wissenschaftlicher Fälschung und Plagiaten. Zwar attestierten sie dem Manipulieren und Erfindung von Daten eine verheerende Wirkung sowohl auf den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn als auch auf das Vertrauensverhältnis untereinander. Da echter Betrug ihrer Einschätzung nach jedoch nur selten vorkommt, sei dessen Gesamteinfluss letztendlich gering. Plagiatsfälle schätzten die Befragten ebenfalls als deutlich häufiger und ähnlich schädlich für das Vertrauen zwischen Wissenschaftlern ein, doch dürften sie den Erkenntnisgewinn weit weniger beeinträchtigen, weil dabei keine Ergebnisse unterschlagen oder falsch dargestellt würden.

Als Hauptprobleme der modernen Forschung machten sie dagegen weithin eher unbeachtete Verhaltensweisen aus. Dazu zählten etwa selektives Publizieren und Weglassen von Daten, unlauteres Zitieren sowie Makel in der Qualitätssicherung und der Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Vor allem ersteres füge dem Ringen um wissenschaftliche Wahrheit laut den Befragten großen Schaden zu.

Eine besondere Verantwortung, solcherlei Fehltritten vorzubeugen, sehen die Autoren der Studie bei den „Senior Scientists“, die mit gutem Vorbild vorangehen und entsprechende Verhaltenscodices an ihre Studenten weitergeben sollten. Da sie jedoch selbst oft nicht genug für das Thema sensibilisiert sind, könnten spezielle Schulungen sinnvoll sein. Bouter et al. empfehlen beispielsweise, die von ihnen erarbeitete Liste als Vorlage zu nutzen und in die wissenschaftliche Ausbildung einfließen zu lassen. Voraussetzung hierzu ist natürlich ein (fachübergreifender) Konsens der Wissenschaftsgemeinschaft über „Dos & Don’ts“.

Fälschen aus Verzweiflung

Ein besonderes Augenmerk verdient die Ursachenforschung: Wenn die eigene Promotion oder ein entscheidender Antrag gefährdet sind, weil belastbare Ergebnisse fehlen, sei die Versuchung nachzuhelfen groß. Damit sich dies ändert, müsse dem stetig wachsenden Druck auf (Nachwuchs)wissenschaftler entgegengewirkt werden. Vielleicht hilft da bereits ein entspannterer Umgang mit echten (also unbeabsichtigten!) Fehlern, oder dass negative und widersprüchliche Ergebnisse publizierbar werden, sofern sie den Erkenntnisgewinn voranbringen. Auch wäre förderlich, wenn Antragsbegutachtungen – wie oft gefordert – nicht hauptsächlich die Anzahl der Publikationen berücksichtigen, sondern stärker die spezifischen Umstände und die potentielle Innovativität der jeweiligen Projekte mit einbeziehen würden. Und nicht zuletzt könnte es den Forschern auch helfen, wenn der deutsche Arbeitsmarkt etwas durchlässiger wäre und ein Habilitierter nicht aufgrund von Überqualifikation kaum noch in „normale“ Jobs vermittelbar sei.

Larissa Tetsch

Letzte Änderungen: 07.02.2017